자료실

+한양 천도와 세종시

첨부파일

[박종렬 교수의 제왕학] 한양 천도와 세종시

역사는 되풀이 되는가? 600여년전인 1392년(고려 공양왕 4년) 7월17일, 위화도 회군 4년뒤 역성(易姓)혁명으로 대권을 장악한 이성계는 개경 수창궁(壽昌宮)에서 즉위한다. 개국하자마자 왕조교체에 따른 민심이반을 추스르고, 개경의 지기(地氣)가 쇠락했다는 풍수지리설에 따라 천도를 국정 제1과제로 추진했다.

역성혁명 조선왕조, 민심쇄신 위해 개성에서 천도

풍수도참사상은 요사이는 속설로 취급되지만 당시 고려 창업과정에서부터 국책이데올로기로 기능했고, “훈요십조”와 묘청의 서경(평양)천도론 등에서 드러난것처럼 정치사상을 비롯한 혁명과 치세의 도구로서 활용됐다. 이병도박사의 저서 [高麗時代의 硏究](乙酉文化社, 1948)에서 보듯 고려는 풍수도참사상이 불교와 함께 지배이데올로기가 되어 통치이념으로 작동하던 시대였다.

이런 정치사상적 배경과 함께 쿠데타를 한 혁명주체세력 입장에서 보면 고려시대의 수도를 그대로 두는 것보다는 새로운 왕조로 환골탈태하려면 천도가 가장 확실한 방책이었을 것이다. 고려의 수도였던 개성은 충신 정몽주(鄭夢周)의 ‘단심가(丹心歌)’와 이성계의 왕자 이방원의 ‘하여가(何如歌)’가 상징하듯 피비린내 나는 살육과 권력투쟁의 현장이기도 했다.

“이런들 어떠하며 저런들 어떠하리 / 만수산 드렁칡이 얽혀진들 어떠하리 / 우리도 이같이 하여 백년까지 누리리라”는 이방원의 회유에 “이 몸이 죽고 죽어 일백 번 고쳐죽어 / 백골이 진토 되어 넋이라도 있고 없고 / 임 향한 일편단심이야 가실 줄이 있으랴”에 맞선 정몽주는 456년 고려 사직의 지·못·미가 되어 개성 돌다리 선죽교에 피를 뿌리고 한 많은 일생을 마감해 만고에 충신이 되었다. 이성계가 대업을 이루기 3개월전이었다.

쿠데타로 왕조가 교체되면서 흉흉해진 민심 쇄신을 위해 이성계는 새 도읍지를 물색하여 천도를 기획했다. 계룡산이 새 도읍지로 논의의 대상이 되기 시작한 것은 태조 2년(1393년) 1월 2일, 왕가의 태실지(胎室地)를 관장하던 학문이 깊고 풍수지리에 통달한 태실고증사(胎室考證使) 권중화(權仲和)에 의해서 였다. 그의 계룡산 길지설(吉地說)에 따라 차가운 날씨를 무릅쓰고 이성계는 현장을 답사하고 즉시 공사에 착공하라는 명을 내렸다.

이로부터 10개월 뒤 개국공신에 책록된 좌도(경기도)관찰사 하륜(河崙)이 천도를 반대하고 나섰다. 계룡산 형세가 비운(悲運)이 닥쳐올 흉한 땅이라는 하륜의 풍수학적 주장이 제기돼 천도 계획이 10개월만에 폐기된 것이다. 계룡산은 국토의 중앙에 위치하지 않아 수도로서 부적합하고 금강 이남은 배역의 땅으로 천년 사직을 기대할 수 없다는 이유였다. 이듬해에는 백악(白岳) 남쪽, 지금의 서울 성곽 안을 중심으로 하는 새 도읍지를 물색하게 되었다.

이성계에 정도전, 이방원에 하륜 – 천도 위치 놓고 정치적 대립

한양과 계룡산이 도읍의 후보지로 경합했을 때 태조가『조운(漕運)이 통하지 않는다면 어찌 도회지라고 할 수 있는가』라며 조운에 적극적인 관심을 보였다. 이런 과정을 거처 한반도의 중앙을 관통하는 한강변에 위치한 한양이 수로와 해로의 이용이 수월하고, 또한 옛 고려의 조창(漕倉)들을 관리하기에도 편리해 낙점된 것이다. 실제로 수도를 정하는 과정에서 상당한 영향력을 행사한 정도전(鄭道傳), 하륜, 성석린(成石璘) 등의 언행을 보면 모두 조운을 가장 중요한 입지조건으로 내세우고 있다.

도참설에 능한 하륜은 오늘날 신촌지역과 연희동과 동교동 일대를 아우르는 지역인 무악을 추천했다. 조정에 바치는 세곡을 나르는 조운선이 닻을 내리는 양화진은 물길이 좋은 지리적 이점이 있었다. 1394년 8월11일. 이성계는 풍수를 담당하는 관청인 서운관 관리를 대동하고 즉시 현장시찰에 나섰다.

1393년 2월 국호를 조선으로 바꾼 이성계는 우여곡절을 거친 끝에 개국 3년되던 1394년(태조 3년) 9월부터 신도(新都) 궁궐조성도감을 설치하여 건설계획을 진행하는 한편 10월에는 한양천도를 단행했다. 한양으로 옮긴 뒤에는 왕궁을 어느 방향으로 앉힐 것이냐를 놓고 또 정도전과 하륜의 주장이 맞섰다.

정도전은 예로부터 제왕은 남면(南面)하고 나라를 다스리는 것이 법도이기에 인왕산을 주산으로 삼으면 궁궐을 남향으로 앉힐 수 없다고 반대하며 북악 주산설(主山說)을 주장했다. 이에 반해 하륜과 무학대사는 인왕산을 주산으로, 북악을 좌청룡, 남산을 우백호로 삼으려고 했다. 치열한 갑론을박 벌인 논쟁에서 정도전이 승리했다. 풍수지리를 바탕으로 치열한 논쟁을 거친 끝에 당대 최고 실세이자 논객이던 정도전안이 확정되면서 정도전과 하륜의 권력투쟁은 끝이났다.

조선 왕조 창업의 일등공신인 정도전에 대해 이성계는 왕위에 오른 후 술이 거나하게 취할 때마다, “삼봉(정도전)이 아니면 내가 어찌 오늘 이 자리에 있을 수 있겠는가”라고 정도전의 공을 치하했고, 정도전 역시 술이 취하면 이성계와 자신의 관계를 한 고조 유방과 참모 장량의 관계에 비유해 “유방이 한나라를 세운 것이 아니라 장량이 유방을 앞세워 나라를 세운 것”이라고 할 정도로 고굉지신(股肱之臣)이었다.

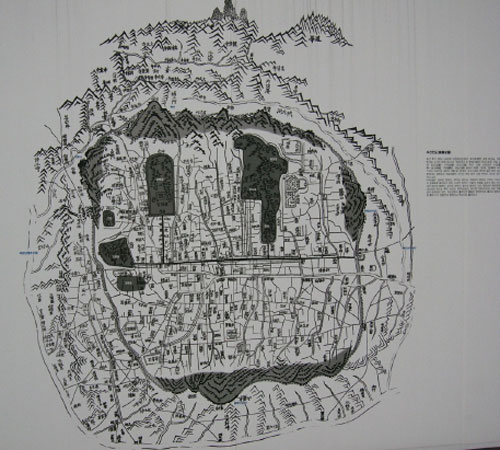

우여곡절 끝에 1395년 9월, 390여 칸의 새 궁궐 건물이 완성되었다. 궁궐과 종묘가 완공되자 같은 해 윤 9월, 왕과 정부기구가 객사 건물에서 새 궁궐로 옮겨왔다. 정도전은 직접 백악, 인왕산, 남산, 낙산에 올라 도성(都城)을 쌓을 자리를 실측했다. 이어 1396년 1월9일부터 2월28일까지 49일 간에 걸쳐 도성을 쌓았다. 이어 그해 가을 농한기를 이용하여 역시 49일간 2차 공사를 일으켰다.

이렇게 도성 축조공사가 진행되면서 4대문과 4소문을 만들었는데, 그 이름 역시 정도전이 지었다. 사람이 마땅히 지켜야 할 다섯 가지 기본적 도리인 ‘인의예지신(仁義禮智信)’을 동·서·남·북의 4대문과 보신각에 담아 건축했다.

동대문은 ‘인(仁)을 흥하게 하라’는 뜻을 담아 흥인문(興仁門), 서대문은 ‘의(義)를 북돋우라’는 의미로 돈의문(敦義門), 남대문은 ‘예(禮)를 높이라’는 뜻으로 숭례문(崇禮門), 북대문은 ‘맑고 정돈됨’을 기원하며 숙청문(肅淸門)이라 지어졌으나 중종 18년 때 ‘엄숙하게 다스린다’는 뜻을 담아 숙정문(肅靖門)으로 개명돼 두 명칭이 함께 사용되고 있다. 그리고 4대문안에 보신각(普信閣) 종을 배치했다. 유교국가의 통치이데올로기로 표방되는 오상(五常) 즉 인의예지신(仁義禮智信)이라는 정치철학과 국가건축물을 대등하게 결부시켜 상징적으로 표현한 것이다.

조선 왕조의 모든 밑그림을 그린 우리 역사상 최초로 혁명을 기획해 성공시킨 정도전이었지만 실패한 혁명가 대다수가 그러하듯 그의 말로 역시 비참했다. 세자책봉과 관련해 이성계의 막내 아들 방석을 옹립했던 그는 이에 반발한 훗날 3대왕 태종이 되는 이방원(李芳遠)의 칼에 쓰러지는 비운의 혁명가였다. 100년 뒤 이탈리아를 무대로 활동했던 마키아벨리의 정치적 역정과 사상보다 훨씬 더 현실적이고 복합적인 이론을 논했던 조선 왕조의 기획자이자 설계자 정도전은 고종때 복권 되기 전까지는 조선의 역적으로 평가되었다.

한양천도 둘러 싼 주도권 싸움에서 정도전 승리

한양 천도뒤 궁궐터를 무악으로 결정하자는 하륜의 주장은 정도전과 조준(趙浚) 등의 반대로 무산되었다. 고려 인종(仁宗) 때에 묘청(妙淸)이 서경(西京, 평양)으로 천도할 것을 주장하다가 김부식(金富軾) 등 유학자들의 반대로 좌절된 것과 같았다. 중 묘청은 마침내 반란을 일으켰으나 당시의 하륜은 그러한 힘도 없었다. 아마 이러한 좌절이 그로 하여금 이방원에게 접근하게 만들었던 계기가 되었던것 같다. 그러나 정도전의 몰락은 하륜 시대를 예고했다.

하륜이 누구인가? 19세에 급제한 그는 고려 말엽 유학자로서 이색 정몽주 정도전 등과 함께 친명파(親明派)에 속했으나 조선왕조를 세운 이성계 일파에는 가담하지 않았다. 그가 46세가 되던 1392년에 조선이 건국되었는데 이때부터 정도전이 권력을 잡고 전성기를 누렸으나 하륜은 언제나 권력의 핵심에서 밀려나서 지방의 관찰사와 부사 같은 한직에 머물렀다. 그는 조선왕조를 세우는 데 주도적인 역할을 한 정도전 남은 등의 개국공신파의 견제로, 중앙정계에서 역량을 발휘할 수가 없었다.

고루한 유학자와는 달리 당시 고려의 남녀노소가 신봉하던 지배사상인 풍수도참설에까지 정통했던 하륜의 주장은 현실성이 있었다. 그는 이색 문하에서 정도전과 함께 정통 유학을 공부하면서도 풍수지리설과 관상학(觀相學) 등 잡설(雜說)에 관심을 가져 나름대로 일가를 이뤄 계룡산 천도를 막았던 인물이다. 정통 유학파로 숭유억불(崇儒抑佛)을 국시로 설정한 정도전으로서는 불교와 결합된 도참설(圖讖說)을 주장하는 하륜을 배척하는 것은 당연한 귀결이었다. 이러한 현실의 어려움을 타파하기 위하여 하륜은 풍수지리학을 통해 권력에 접근할 기회를 얻으려고 노력했다. 그는 천도를 구상하던 이성계의 관심을 끌었고, 풍수학에 일가견이 있는 인물로 인정을 받아 정도전과 대립하던 이방원이라는 권력의 핵심에 접근할 수가 있었다.

이방원 장인의 소개로 인연을 맺은 하륜은 뒷날 그의 일급 책사가 되어 1398년 8월 제1차 왕자의 난을 일으켜 정도전, 남은 등을 불의에 습격해 죽이고, 세자 이방번과 이방석을 제거했다. 또 이듬해 제2차 왕자의 난에서도 박포(朴苞) 일당을 죽이고, 이방간 부자를 유배시켰다. 이방원을 왕위에 올리기 위해 두 차례 왕자의 난을 실질적으로 기획하고 지휘한 인물은 하륜이었다.

이방원, 동전으로 길흉을 점쳐 개경, 무악, 한양 중 한양 선택

하륜을 참모로 둔 이방원은 피비린내 나는 골육상쟁(骨肉相爭)을 거쳐 1400년 11월 조선 3대왕 태종으로 왕위를 물려받았다. 25세로 쿠데타에 가담해 정몽주 등을 제거한 야심찬 그는 형제들을 물리치고 왕위를 차지할만큼 과단성이 있었다. 당시 개경에 뿌리를 박고 있던 구신세가(舊臣世家)들은 한양 환도에 반대했지만 태종은 왕(王)씨의 500년 터에 새 왕조를 정착시키기 어렵다는 점을 꿰뚫어 보고 있었다. 왕권을 강화하면서 조선왕조의 기틀을 다져갔던 그는 바로 이 점에서 부왕(父王) 태조의 견해와 같았다.

태종은 환도를 반대하는 중론을 천천히 무마하면서 4년(1404) 8월 각 관서의 관원 1 인씩을 한양에 보내어 관청의 건물을 수리하고, 9월에는 다시 성산군 이직(李稷) 등을 한성이궁조성제조(漢城離宮造成提調)로 임명하여 한양에 새 궁궐 창덕궁(昌德宮)을 짓게 했다.

한양 천도는 또 다시 우여곡절을 겪었다. 태종의 제1의 책사였던 하륜이 또다시 풍수도참설을 내세워 지금의 신촌과 연희동 일대인 무악(毋岳) 아래에 정도할 것을 청했던 것이다. 하륜은 태조 때 부터 무악을 도읍의 적지로 거듭 주장해 온 인물이었다. 태종은 한양으로 오는 길에 무악에 올라가 사방을 두루 살펴보고 여러 신하들의 의견을 물었다. 의견이 분분했다. 태종은 종묘에 참배하고 난 뒤 동전으로 길흉을 점쳐 개경, 무악, 한양 중의 하나를 선택하기로 했다.

그 결과, 한양은 2길1흉(二吉一凶), 개경과 무악은 2흉1길(二凶一吉)로 나타났다. 이로써 환도에 반대하거나 무악 정도를 주장하던 신하들의 이견을 완전히 꺾어버렸다. 한양을 도읍으로 확정한 다음 태종은 환도를 서둘렀다. 이듬해인 태종 5년 2월, 왕은 다시 한양으로 와서 연화방(蓮花坊:지금의 종로구 원남동)에 있는 영의정부사 조준의 집을 시어소(時御所)로 정하고 창덕궁 공사 등을 독려했다. 태종은 아직 창덕궁이 준공되기도 전인 그 해 10월에 한양으로 환도했다. 환도 후 열흘이 지난 10월20일 성대한 환도 겸 창덕궁 입어식(入御式)을 개최함으로써 한양은 수도로서의 위치를 확고히 해 오늘에 이르렀다.

세종시 건설 본질을 외면한 소모적 대권논쟁

세종시를 둘러싼 정치권의 논쟁이 점입가경(漸入佳境)이다. 이제 세종시문제가 세종시 건설이라는 본질을 벗어나 대권논쟁을 둘러싼 권력투쟁의 도구가 되었다. 모든 사극(史劇)의 모티브가 결국은 ‘세자책봉’ 이듯이 세종시문제도 ‘국토의 균형발전’이나 ‘행정의 비효율성’ 문제를 떠나 차기 대권을 염두에 둔 각 정파의 이해득실과 주도권 경쟁으로 치닫고 있다.

국회라는 토론·대화의 장을 놔두고 청와대와 박근혜 전 대표 측은 말꼬리 잡기의 옹졸한 싸움을 벌이는 등 여야의 지도자들은 국가백년지대계를 도모하는 대화·타협의 묘안을 찾기보다는 정파간의 소모적 논쟁을 6개월 가까이 노정하고 있다. 법과 약속을 경시하는 위정자들 때문에 사회적 갈등 비용으로 GDP의 무려 27%나 소모하는 나라로 전락하고 말았다는 비판이다.

지금 돌이켜 생각해보면 600여년전 조선초 계룡과 개성, 한양을 놓고 벌인 정도전과 하륜의 정치적 명운을 걸었던 치열한 천도논쟁이 마지막 동전으로 결정됐듯 훗날 오늘의 논쟁이 과연 그만큼 댓가를 치를만한 가치가 있을까 생각해보면 이미 답은 나와 있는 것이 아닌가.

당장 1439조원에 달하는 국가부채(이한구 의원주장 “1997년 368조원이던 국가부채는 김대중 정부를 거치면서 2002년 말 925조원을 기록했고, 참여정부 말인 2007년 1295조원에 달했다”), 실업자 400만 시대, 2020년까지 621조원이 들어가는 2년 앞으로 다가온 전시작전권 국방예산, 유럽발 금융위기, 민족의 생존이 걸린 북한 핵문제 등 국내외 현안이 산적해 있는데 허구헌날 여야는 4대강 개발(22조 2000억원)과 세종시 개발(22조 5000억원)에 매몰돼 있다. ‘책임지지 않은 권력’이라고는 하지만 조중동과 한경 등 언론들까지 패가 갈려 친박 – 친이의 시시콜콜한 말싸움을 대서특필해 지도자들의 갈등을 부추기고 있다.

언론도 사건의 본질을 정확하게 파악해 국정아젠다를 국내외 주요한 현안들로 부각시키고, 정치 지도자들도 과잉 이미지 대결을 마무리 할 때가 되었다. 연일 계속되는 말 싸움에 짜증나는 국민들만 늘어나고 민생은 파탄에 빠져있다. 국민들은 누구의 말을 신뢰하고 따를까? 이미 결정이 났다. 새삼 ‘반도(半島)에 갇혀 아귀다툼 하지 말고 대륙을 보아라’는 말처럼 대붕도남(大鵬圖南)하는 잠룡들의 각축도 이미지 대결보다는 국가의 전략이라든가 통찰력 있는 비전을 놓고 국민 앞에서 토론하고 성찰하는 모습을 보였으면 하는 게 국민들의 바램일 것이다.

이제 국민들도 누가 어떤 입장인지, 국가를 위해 어떤 계획이 이로운지 알만큼 알았으니 지금까지로 세종시의 혼란은 종지부를 찍어야 한다. 작금의 세종시 관련, 미생과 강도론 등의 치졸한 말싸움을 보면서 “곰은 쓸개 때문에 죽고, 사람은 혀 때문에 죽는다” 속담이 상기된다. 흔히 ‘세상 일이란 할 수는 있으나 말 할 수 없는 일이 있고, 말할 수는 있으나 할 수는 없는 일이 있다고 한다.’ ‘필부의 용기’와 ‘부인의 인(仁)’으로 대국을 못보는 협량한 지도자들을 둔 탓에 국민들이 혹독한 댓가를 치르고 있다. 지도자들 언어의 품격이 바로 국격(國格)이라는 생각이다.

[박종렬ㅣ가천의과학대학교 경영대학원장. 정치학 박사][스포츠서울닷컴 정치팀 ptoday@media.sportsseoul.com] 폴리피플들의 즐거운 정치뉴스 ‘P-TODAY’